par Eric Allart

A la suite de notre production sur les forces de l’ordre, il était logique d’explorer le thème de l’application de la loi. Thermomètre des passions et du quotidien, la Country music depuis ses origines est le reflet du rapport des citoyens états-uniens à leur justice. Alors qu’elle est trop souvent dépeinte comme l’expression moralisante et réactionnaire des pans les plus conservateurs de la société, on découvre, dans l’échantillonnage présenté, un rapport beaucoup plus ambivalent. Si le mal et le bien sont encore à peu près bien définis, la violence et l’obsession de la chute inhérentes à cette culture protestante fait l’objet de critiques virulentes, ou à défaut d’idéologie clairement définie, et transparait une profonde humanité.

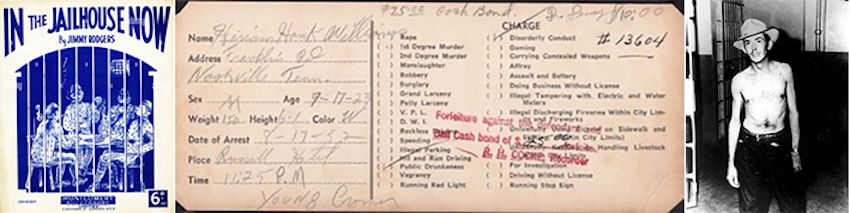

Repris de justice, mais stars !

Si le rap et dans une moindre mesure le rock des origines aiment jouer avec des incarnations de « bad boys » réels ou simulés, force est de constater que les noms les plus fameux de notre genre brillent dans le monde réel par le tableau baroque qu’ils offrent des condamnations et crimes commis. Depuis les broutilles vénielles jusqu’au féminicide assorti de tortures…

Le romancier Kinky Friedman a usé et abusé de la figure d’un Willie Nelson adepte de la marijuana bien avant sa légalisation. Les conduites addictives, terreau d’inspiration commun au blues et au honky tonk, ont déjà été parcourues dans nos écrits, avec naturellement la place centrale de l’alcoolisme. Ont été souvent arrêtés Hank Williams Sr, dont existe une triste photo torse nu et cachexique en cellule, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, etc. Sur Youtube, on peut voir George Jones, filmé alors qu’il se faisait embarquer par une patrouille en imitant l’accent de Donald Duck : https://www.youtube.com/watch?v=kRmG2F2uEjw

Le 26 mai 1982 à Franklin, au Tennessee, George Jones est repéré sur l’Interstate 65, au sud de Brentwood, après que la police routière du Tennessee eut pris en chasse sa Cadillac grise de 1982 dans le sud de Nashville, zigzaguant vers le comté de Williamson. Une bouteille de whisky à moitié vide partageant la voiture avec la légende. Cette dernière était naturellement dépourvue d’immatriculation, à l’exception d’une plaque en carton manuscrite sur laquelle était inscrit « Possum 3 » ! L’agent Tommy Campsey relate qu’il a eu à faire à un type trop ivre pour chercher à fuir, mais assez agité pour donner un coup de pied à l’aine du cadreur de télévision qui filmait l’événement. Jones fut détenu à la prison du comté de Williamson en attendant le versement d’une caution de 500 dollars. L’agent a expliqué que Jones « s’est déchaîné un moment, puis a ri un peu » avant de finalement se calmer. Il avait déjà eu des ennuis judiciaires dans le Mississippi, où il avait été arrêté pour conduite sous influence de la cocaïne et possession de cocaïne. Il avait ensuite accidenté sa voiture en rentrant chez lui à Muscle Shoals, en Alabama, et avait été hospitalisé à Birmingham le lendemain, le 29 mars de cette même année. Soigné pour alcoolisme et toxicomanie à l’hôpital de Birmingham, il avait repris ses mauvaises habitudes dès sa sortie.

Johnny Paycheck, familier de Jones pour lequel il joua de la basse et de la steel avant de se lancer dans une carrière solo au milieu des années 60, présentait lui aussi un bulletin scolaire gratiné. En 1956, alors qu’il sert dans la Navy, il se retrouve en cour martiale pour avoir fracturé le crâne d’un officier. Evadé deux fois, il écope d’une peine de 18 ans à la prison navale de Portsmouth (USA) avant de voir sa peine réduite à la suite d’un appel fructueux et sort en 1959.

En 1981, il est de nouveau arrêté, soupçonné de viol sur une gamine de 12 ans dans le Wyoming, mais est défendu par ses musiciens qui témoignent des diffamations intéressées qu’il subit du fait de sa notoriété. Il est relâché et continue ses tournées jusqu’en 1982 où la victime refuse de témoigner. Un arrangement est trouvé avec la famille et l’affaire n’ira pas jusqu’au procès. En décembre 1985, il est condamné à 7 ans de prison pour avoir tiré une balle dans la tête d’un homme au North Hill Lounge à Hillsboro dans l’Ohio. Plaidant l’autodéfense, il refuse la sentence jusqu’à son incarcération en 1989. Il passe 22 mois en cellule avant d’être gracié par le gouverneur Richard Celeste. Un traitement de faveur qui évoque étrangement le cas de Spade Cooley (cf plus loin). Même sans développer les ennuis consécutifs à sa banqueroute en 1990, force est de constater chez Paycheck un parcours chaotique et violent, parcours que l’on observe fréquemment chez ces adolescents issus du peuple, fracassés dans leur éthique et leurs barrières morales par le sentiment de toute puissance que leur apporte la gloire et la fortune. Johnny Paycheck le disait sans ambages : “To me, an outlaw is a man that did things his own way, whether you liked him or not. I did things my own way.” (Pour moi, un hors-la-loi est un homme qui fait les choses à sa façon, que vous l’appréciez ou pas. J’ai fait les choses selon mon idée).

Autres fléaux, les stimulants et drogues diverses, qui menèrent Johnny Cash en garde à vue. Il ne fut jamais incarcéré mais il se composa une image d’outlaw et de rebelle, issue de sa fascination pour les marges et les « convicts ». On ne compose pas Folsom Prison Blues par hasard.

Dans la rubrique Droit commun on se souvient de la jeunesse délinquante de Merle Haggard, évadé 17 fois des différents centres de redressement pour adolescents où il avait été placé, qui le 1er janvier 1958 est dans le public captif du pénitencier de Saint Quentin à applaudir Johnny Cash ! Cash prenant un malin plaisir à gagner le public électrisé en parodiant l’attitude d’un des gardiens. En ce qui concerne l’Homme en Noir et ses rapports complexes à la Justice, nous pouvons que citer l’exceptionnel numéro hors-série du Cri du Coyote, que l’on complétera avec le beau reportage diffusé sur Arte où est explorée la relation ambivalente entretenue par la star avec l’instable Glenn Sherley dont il fut mentor et modèle.

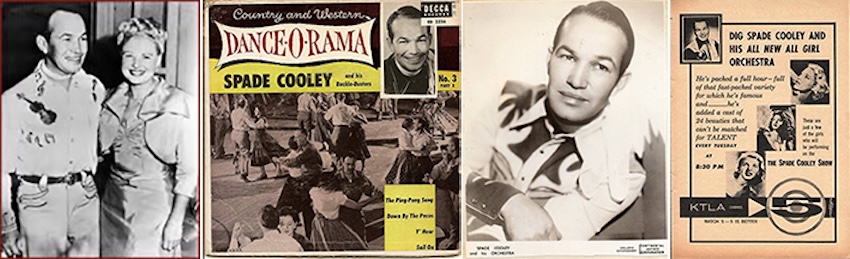

Mais la palme de l’atroce revient au fiddler et chef d’orchestre Spade Cooley, qui fut dans les années 40 le principal concurrent de Bob Wills. Personnage complexe, au succès météoritique, qui, atteint de jalousie maladive, suspecta son épouse Ella Mae Cooley d’une relation adultérine et totalement fantasmée avec le cowboy chantant Roy Rogers. Un soir de folie et d’ivresse de 1961, Cooley ligota sa femme, la taillada et la tabassa à mort sous les yeux de leur fille, lui infligeant aussi des brulures de cigarettes avant de l’achever à coup de bottes dans l’estomac.

C’est le grand chanteur de western swing Hank Penny, intime du couple, qui fut le premier informé du crime épouvantable par Cooley lui-même au téléphone, quelques minutes après le massacre.

Le procès qui s’ensuivit reste un exemple de justice à deux vitesses. La gloire, la popularité, les témoins permirent à Cooley d’échapper à la chaise électrique. Mieux encore, des conditions de détention privilégiées, l’ont même autorisé à faire de la musique ! Cerise sur le gâteau : il bénéficia de la grâce du gouverneur de Californie fraichement élu, Ronald Reagan, après 5 ans de taule.

Aux lecteurs anglophones nous conseillons l’écoute du formidable blog de Tyler Mahan Coe (le fils de David Allan Coe) intitulé Cocaïne and rhinestones, véritable mine d’informations et d’anecdotes sur le genre et les artistes. Un épisode est consacré à cette sordide affaire :

https://cocaineandrhinestones.com/spade-cooley-murder-ballad

Une gradation dans la délinquance

Une fois n’est pas coutume, nous commencerons avec la superbe valse cajun de Iry Lejeune (1928-1955) reprise avec talent par Vin Bruce (1932-2018), crooner injustement sous-estimé, qui fut le représentant francophone le plus convainquant dans l’hybridation avec le Nashville sound des années 60. Le lecteur de l’ouest de la France se sentira chez lui avec la forme oralisée « je m’en vas », et surtout l’acception normande de « barré« , qui signifie ici enfermé.

Le point de vue est celui du condamné, en plein examen de conscience. Si le crime reste inconnu, la douleur est crue, et l’on n’ose imaginer en effet quel destin attend celui qui devra supporter le système des peines cumulatives en vigueur aux Etats Unis. La version initiale induit une trahison et un faux témoignage, absents de celle de Vin Bruce. Nous n’avons pas réussi à dater précisément la prise, peut être en 1948.

La valse des 99 ans. Vin Bruce (1979) :

Oh, moi je m’en vas, condamné pour 99 ans, J’aurais pas du d’être comme ça, c’est de ma faute, Moi j’m’en vas pour tout le temps.

Condamné pour la vie, barré dans une chambre aussi noire

Si jamais que tu te marries, oublie moi et pense plus à moi

Oh, moi je m’en vas, condamné pour 99 ans, J’aurais pas du d’être comme ça, c’est de ma faute, Je vais passer mes années dans la prison.

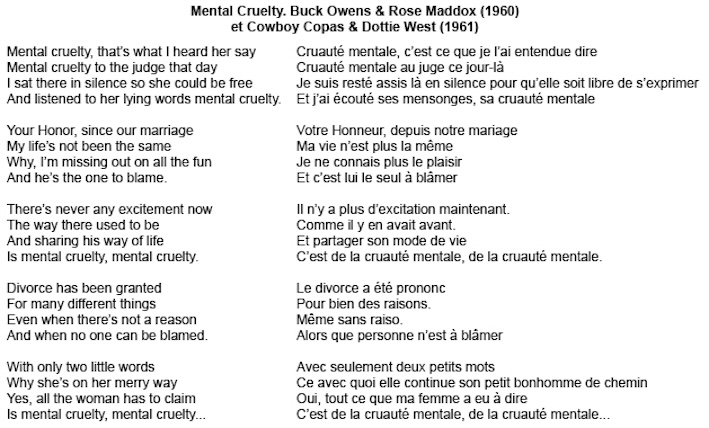

Poursuivons avec le lot commun de la justice, celui des divorces, qui, s’il n’est pas des plus spectaculaires, permet ici de saisir une larmoyante affaire de manipulation par une épouse revancharde, du moins c’est ce que prétend le narrateur. La Country Music entre ici dans la modernité : un argument psychologique, une véritable exhibition de l’intime, et une belle posture victimaire d’homme trahi, bafoué, humilié. Un tableau bien sombre peu audible en ces temps contemporains où la victime est très majoritairement une femme ! Il aurait été intéressant de connaitre l’éventuelle réponse féminine qui nous aurait peut-être éclairés, avec du concret,sur quels comportements toxiques repose la cruauté mentale ici alléguée.

Issue du Western swing d’après guerre, devenue un standard du Blues et du Rock, Cocaïne Blues livre un récit cru, excessif, proprement violent et immoral, où l’on peut percevoir une ambivalence morale très nette et assez étonnante pour son époque de création. Narration à la première personne d’un meurtrier toxicomane, qui tente de se sauver par une morale plaquée à la fin de la chanson de façon plutôt artificielle, rien n’y fait : c’est une véritable apologie du crime qui est ici déroulée sous nos yeux avec jubilation. J’y vois du proto punk. En 1947.

Johnny Cash s’empara avec gourmandise de la chanson en 1968 lors de son concert à la prison de Folsom. Il y remplaça « San Quentin » par « Folsom », et l’enregistrement fut distribué par Columbia en 1968. Cette scène est reprise dans Walk The Line le biopic de James Mangold de 2005 où Joaquin Phoenix incarne un Cash tout en provocation malsaine.

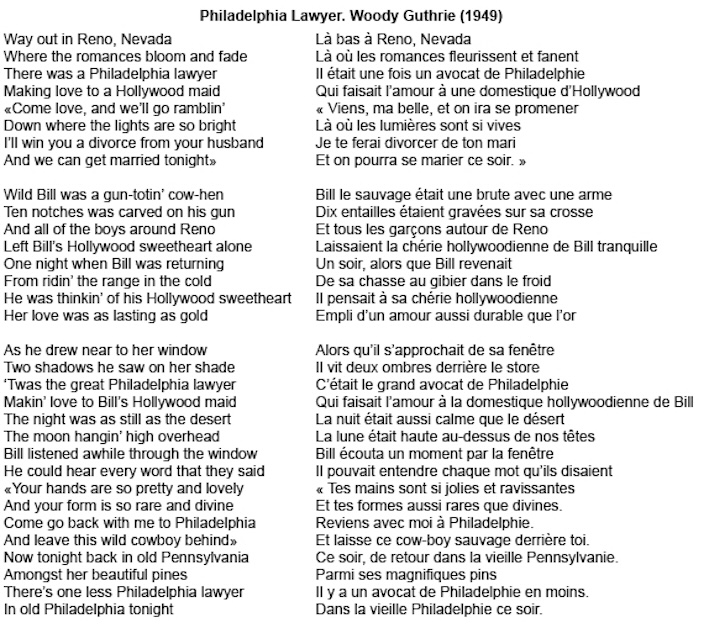

Plus rares sont les textes faisant directement allusion au personnel judiciaire. En 1949 Woody Guthrie se paye un avocat adultère. L’expression est trompeuse, attestée depuis 1733, elle ne désigne pas seulement une ville mais plutôt un avocat exceptionnellement doué, aussi pointu dans sa connaissance du droit que par ses talents rhétoriques. Deux qualités qui ne l’empêchent pas de prendre un risque dont l’issue lui sera fatale, par présomption et arrogance. Deux défauts qui devaient réjouir l’auditoire populaire de Woody Guthrie dans une lecture de lutte des classes assez explicite.

Et maintenant on est en taule.

Enfer sur terre, lieu du bilan et des regrets, le bagne et la prison fournissent un cadre propice à l’introspection et à la dramatisation. On trouve aussi bien des chansons relatant l’expérience d’un point de vue externe que par la focalisation interne, c’est-à-dire que c’est le détenu qui raconte son histoire. Nous voyons que si la prison porte naturellement à la dépression et au désespoir, au fil des époques, elle a aussi été le cadre d’autres propos : un cadre de révolte pour la première génération du rockabilly et de la frustration adolescente des sixties.

Les années 30, avec l’abrogation de la prohibition et la sortie très progressive de la grande crise de 1929, offrent une image relativisée du condamné dans le succès de Jimmie Rodgers repris au cours des décennies dans à peu près tous les styles. On y décèle l’écho et la connivence avec une population assumant son goût pour l’alcool et le jeu autant que pour les arnaques ordinaires.

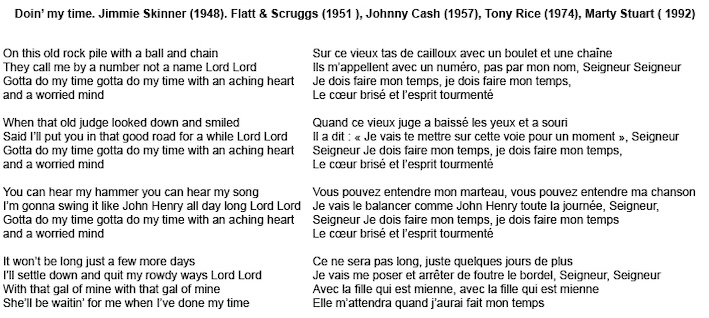

Un vieux standard illustre à merveille la condition du « convict » soumis au travail forcé. Compacte, réaliste, sans fioriture. Elle fonctionne aussi bien en format Bluegrass qu’en Rockabilly. Elle livre un lien avec un autre standard, John Henry, chanson dédiée à un homme qui se tue au travail sur son marteau piqueur.

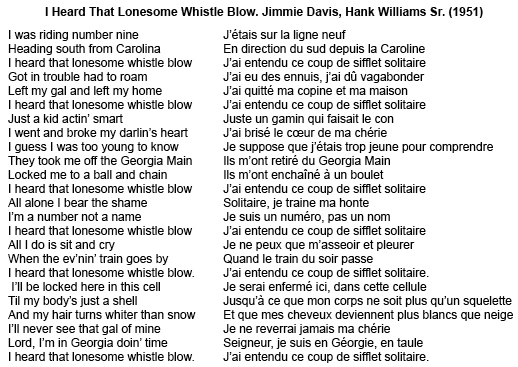

Diamant noir existentiel, enregistré sous une canicule étouffante, Lonesome Whistle reste un chef d’œuvre absolu existentiel. Rythme lent, atmosphère pesante, effets de bruitage imitant le sifflet sur Lonesome, cette œuvre cardinale d’Hank Williams hanta le jeune Johnny Cash qui y trouva le motif à l’origine de Folsom Prison Blues. Nous ne traiterons pas ici du tube de l’homme en noir, nous renvoyons nos lecteurs aux archives du Cri du Coyote et au numéro spécial précité.

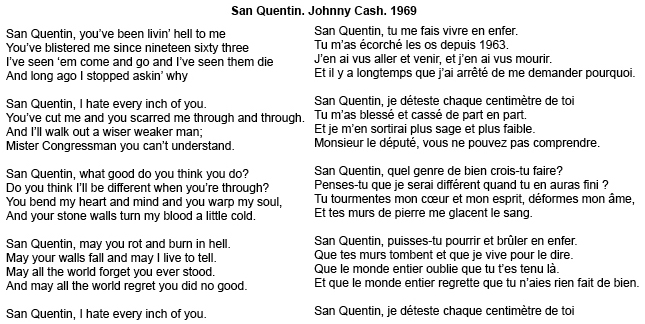

Cependant, il nous parait intéressant de mettre l’accent sur un titre moins connu, original dans sa forme dans la mesure où le détenu n’exprime pas de la peine, mais surtout une haine vindicative contre un système jugé inhumain. San Quentin, où Cash ne fut jamais incarcéré, mais où il donna des concerts mémorables.

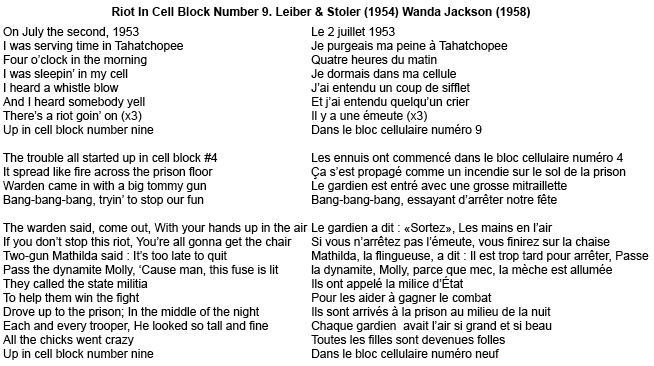

Autre rébellion contre l’enfermement, le succès rockabilly de Wanda Jackson que l’on peut mettre en parallèle avec l’imagerie transgressive véhiculée par Elvis Presley dans le film Jailhouse Rock et la chanson éponyme qui le porte. Toute cette transgression ne fait plus peur : elle met en scène, dans un spectacle codifié et référencé, toute la mythologie déjà chantée depuis des décennies.

Si la version originale de Rythm and Blues de 1954 s’inspire de faits réels, avec Wanda Jackson, nous nous retrouvons dans un cadre exclusivement féminin. Pour l’adolescent en rupture de repères, la prison, le bagne, ne sont plus un enfer, mais le cadre rigide d’un contexte existentiel qu’il s’agit de subvertir. Le motif est le grand truc des années 50-60 : rien ne peut s’opposer à la pulsion vitale de la jeunesse ! Car on trouve aussi à la fin de la chanson une allusion clairement sexuelle, avec cette image curieuse de gardiens menacés par des détenues en manque ….

La commercialisation du rockabilly mais surtout du rock and roll naissant va user et abuser de ce stéréotype de la jeunesse délinquante.

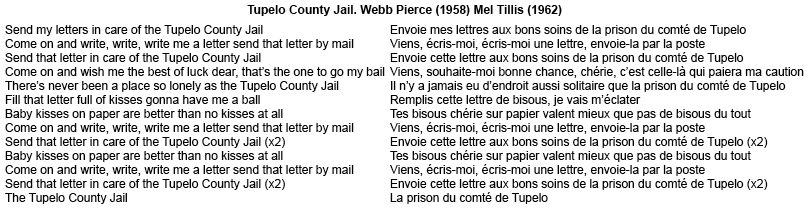

Enfin, quelques chansons parlent de la prison mais d’un point de vue externe : celui de l’être aimé qui se languit, prêt à tout pour ne serait-ce qu’entretenir un lien ténu avec l’incarcéré. Car on souffre des deux cotés du mur ! La version de Pierce est un régal de hillbilly tardif, avec twin fiddles rugueux, gros slap de contrebasse. Celle de Mel Tllis, qui jouait déjà de la guitare rythmique sur l’originale possède en plus un joli parfum rockabilly plus épuré. Une version plus tardive (probablement de la fin des années 60) accompagnée par les Wagonmasters existe également sur Youtube extraite du Porter Wagoner show.

Comment ne pas inclure dans cette exploration de la misère humaine cette perle mélodramatique où la vraisemblance le cède au larmoyant : les vieilles mères sont prêtes elles aussi à tout pour sauver leur progéniture :

La peine de mort reste une tragédie

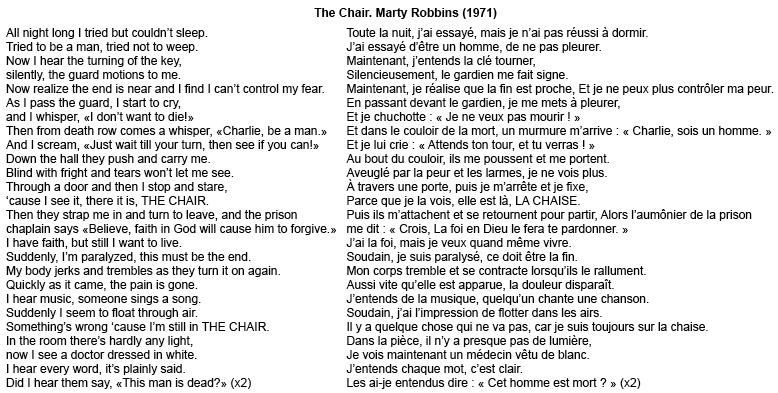

Si l’enfermement n’est pas spécialement une perspective folichonne, la peine de mort ajoute un cran dans la dramaturgie et l’horreur sincère exprimée par les artistes Country qui y font allusion. Pendaison, chaise électrique, la peine capitale est encore en vigueur dans de nombreux Etats. Avec un triste record pour le Texas. Il serait erroné de voir dans la production Country une apologie du fait, c’est même totalement le contraire. Voici un Marty Robbins, pourtant connu pour des positions politiques réactionnaires, qui en 1971 immerge ses auditeurs dans la peau de celui qui est exécuté :

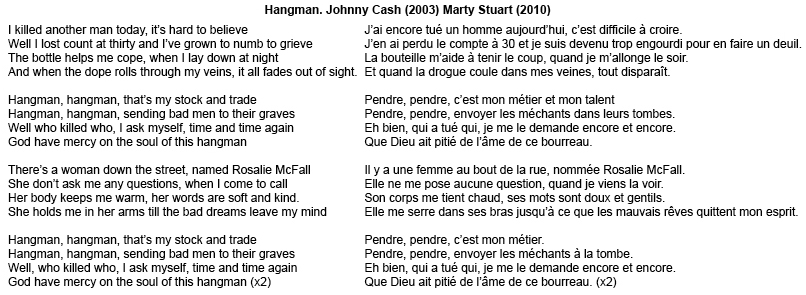

Il est coutumier, chez les amateurs, de rabâcher que la Country music contemporaine, perdue dans le futile et la surcommercialisation, n’aurait plus grand-chose de solide à proposer. Il est temps de ressortir la bombe existentielle que constitue la dernière chanson écrite par Johnny Cash, quatre jours avant sa mort. Objet unique, extrême, d’une puissance dévastatrice rare. Et probable point culminant de cet article. La chanson fut reprise avec talent par Marty Stuart sur son indispensable album concept de 2010 Ghost Train.

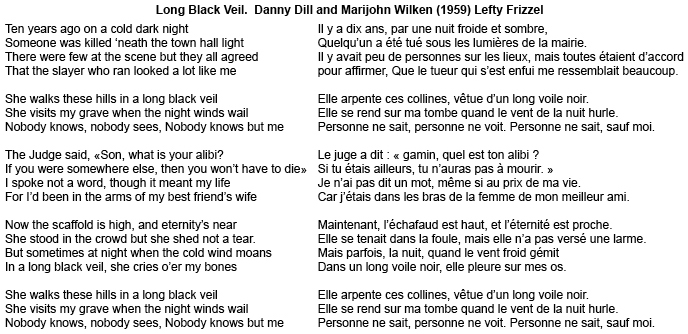

Le genre n’a jamais eu peur de l’hyperbole et il est tout naturel que le thème soit exploré au-delà du raisonnable. Après le procès, la prison et la peine capitale, voici qu’après les dernières paroles des condamnés, on fait parler les morts, fantômes qui hantent encore longtemps les âmes et les souvenirs. Naturellement, brillent dans ce registre deux princes de la déglingue et du mal-être, tous les deux ayant d’ailleurs fait des séjours derrière les barreaux. Nous avons parlé de George Jones, ouvrons aussi désormais la cellule à Lefty Frizzell, embringué dans une relation inappropriée avec une admiratrice mineure qui lui couta probablement sa carrière et précipita son penchant alcoolique.

The Long Black Veil est une fresque fantastique qui, à la suite de sa création par Lefty Frizzell, fut reprise par des gens aussi différents que Joan Baez, les Country gentlemen, Bruce Springsteen, The Band, Dave Matthews, Johnny Cash, U2.

Il semble que le motif a été inspiré par la présence récurrente d’une mystérieuse veuve en noir sur la tombe du sex symbol hollywoodien précoce du cinéma muet Rudolph Valentino.

Je défie quiconque de nous trouver un récit qui cumule plus de tragédies que ce grand classique !

Nous concluons cette sélection avec deux titres proches qui traient de l’après-prison. La parenté des thèmes est évidente.

Le bilan globalement négatif.

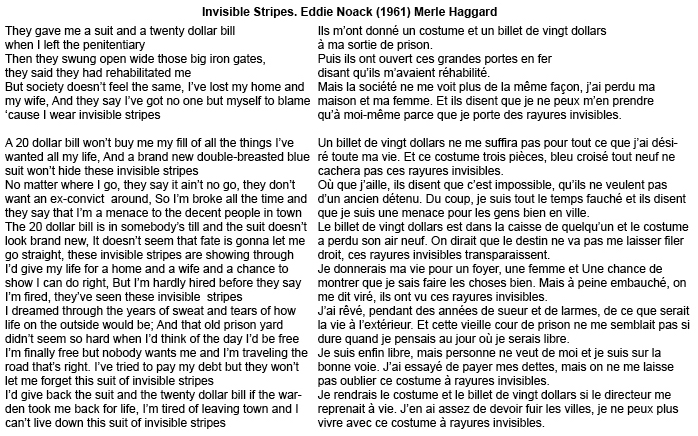

Les amateurs de honky tonk savent la richesse des textes des chansons d’Eddie Noack. Journaliste autant que chanteur, Noack nous donne une belle conclusion ouverte sur l’après-prison. La réinsertion sociale problématique des ex-détenus est ici traitée avec sobriété de façon magistrale, et évoque dans le domaine cinématographique le film Les évadés avec Tom Hanks. L’homme est à jamais marqué par son uniforme de détenu, victime des préjugés d’une société soupçonneuse qui ne laisse pas de seconde chance à celui qui a purgé sa peine. Le constat est aussi triste qu’accablant avec ces « Rayures invisibles »

Nous avons déjà évoqué la jeunesse tourmentée de Merle Haggard, enfermé à Bakersfield pour une tentative ratée de vol puis transféré à San Quentin après une tentative d’évasion en 1958 avant d’être relâché en 1960. L’expérience carcérale irrigue toute son œuvre. Que ce soit par l’échec de l’éducation reçue (Mama Tried) ou la condition romantique de l’évadé (Lonesome Fugitive) en 1967. Le début de sa carrière est

donc inspiré et marqué par sa propre vie, avec le risque d’être stigmatisé comme le chante Eddie Noack. Il n’en fut rien, à l’instar de Spade Cooley, pour des délits naturellement d’une autre nature : il est gracié par Ronald Reagan, gouverneur de Californie, en 1971. Branded Man est une autre pierre ajoutée à l’édifice de la stigmatisation.

© Eric Allart