Une fois par jour, tous les jours, toute la journée.

Après des années passées à traiter de sujets annexes comme la mort, la guerre, le sexe et le travail, il était temps de suivre les sentiers tortueux du mal universel : l’Amour, surtout quand il ne fonctionne pas. Car c’est avec volupté, et une pointe de perversité, qu’une branche entière de la Country Music a bâti sa réputation et son répertoire sur ce thème, à savoir celui du Honky tonk. Après 50 ans de compulsion frénétique de ce qui existe, et de ce qui a été enregistré, l’auteur de ces lignes n’a toujours pas vu le bout de la mine de cas existentiels exprimés sur le sujet…

Non seulement y coexistent une extrême candeur avec le cynisme le plus noir, mais à peu près toutes les déclinaisons ont été mises en musique et paroles. Devant la profusion, nous tentons de cadrer l’approche en nous focalisant sur les thèmes suivants : solitude, trahison, abandon, nostalgie incurable, passion secrète, mais aussi vengeance et amertume. Une fois encore, le picorage subjectif est assumé. Nous laissons nos lecteurs libres de produire leur anthologie personnelle du “pas bien” et des nuits blanches. Dans les pas de Barbara Cartland et de George Jones, nous vous invitons à vous munir de mouchoirs, ou de Bourbon, selon vos appétences. Voire les deux.

La musique parfaite.

Avant de parcourir les textes, il est indispensable de faire le point sur les spécificités de l’orchestration du Honky tonk. Les arrangements, le rythme, tout concourt ici à porter une emphase épaisse, dont l’abus de stéréotypes place l’auditeur dans un contexte familier. On remarquera que les caractères énoncés ici sont identiques à ceux du Rhythm and Blues, l’autre branche sœur experte dans le domaine.

Tout d’abord la voix est mixée en avant. Point de chuinteur à la Etienne Daho dans le Honky tonk. On travaille ici de façon obsessionnelle avec un maniérisme assumé dans les hyperboles. Il n’y en a jamais trop. Ça chiale, ça gémit, ça suffoque, ça feule, ça pignasse. L’accent, le timbre vous sont douloureux ? C’est voulu. On n’est pas ici dans la petite contrariété : l’artiste Honky tonk sort ses tripes et pose tout sur la table dans une totale impudeur. Ces talents vocaux existent aussi -et ce n’est pas un hasard- dans le Rockabilly qui lui est contemporain.

Quelques maitres du genre ?

Hank Williams Sr, avec quatre dauphins potentiels : George Jones, le numéro 1. Puis dans un mouchoir brodé inondé de larmes, Ray Price, Johnny Paycheck, Conway Twitty, Porter Wagoner, Buck Owens. Dans les générations plus récentes Gary Stewart pour les années 1970 et Randy Travis pour les 1980/ 90. Pensons aussi à glorifier James Hand et Johnny Bush.

Chez les dames, Kitty Wells, dont le registre a bien vieilli. Loretta Lynn, première incarnation moderne de femme libre et Patsy Cline. Je confesse une tendresse pour l’injustement traitée Norma Jean, dont l’accent rural cru s’accordait mal avec les tendances pop sophistiquées de la fin des années 60, plus compatibles avec l’exceptionnelle Dolly Parton qui la remplaça aux cotés de Porter Wagoner. Melba Montgomery et Tammy Wynette furent de parfaites partenaires artistiques de George Jones mais brillent aussi par leurs carrières solo. Profitons de cet inventaire pour aller réévaluer la gouaille de Joanie Mosby, qui, forte de sa carrière en duo avec son époux Johnny, tenta de tailler des croupières aux modèles du genre : Carl et Pearl Butler.

Les élans du cœur se calent à merveille avec les valses. Le boom-chicka épouse et capture le rythme cardiaque. A partir des années 60, la basse électrique est mise en avant, et, si elle n’atteint pas le “mur du son” élaboré par Phil Spector, elle use et abuse des jalons inexorables qu’elle plante dans la sensibilité des auditeurs captifs.

Et puis la pedal-steel vient lier le tout. Contre-chant, véritable souffle intérieur, elle pose la syntaxe, la grammaire et l’orthographe du malheur. Sucrée au premier abord, elle sait se transformer en gémissements plaintifs et acides. Les possibilités du haut du manche vont être exploitées jusqu’à la corde, tous comme les trémolos. Le fiddle existe toujours aujourd’hui dans cet idiome, après plus d’un siècle de pratique dans la musique enregistrée, avec son lot de gimmicks et de figures de styles tellement standardisés que l’amateur sait ce qu’il va entendre avant même le début du morceau ! Toute cette mise en place élaborée sur des décennies donne le cadre prédestiné aux récits que nous allons désormais échantillonner.

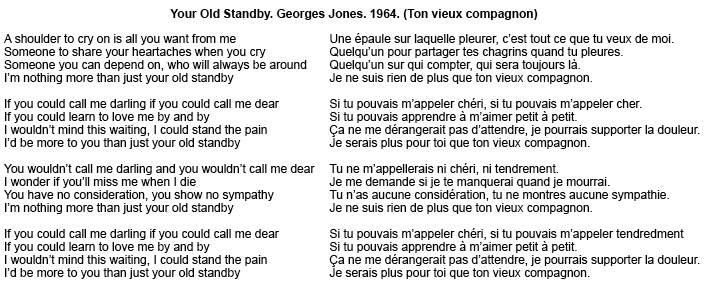

Entamons avec le lot commun des esseulés, des laids, des timides, des malchanceux qui n’ont pas su trouver l’être aimé. George Jones ouvre le bal tragique avec la confession secrète de celui qui s’est consumé en vain, jamais remarqué, jamais compris, piégé dans le rôle, ô combien banal, du vieux copain. La puissance de la chose est accrue par le destin déjà tracé : le soupirant sait que seule la mort effacera son mal.

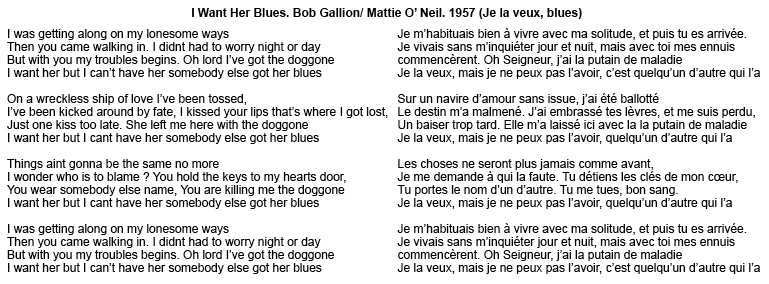

Point donc de salut pour l’imbécile qui se focalise sur une inaccessible et froide “meilleure amie”. Mais que dire alors de celui qui a entamé son ascension sous les meilleurs auspices pour ensuite se faire larguer au profit d’un autre ? Situation initiale stable, élément perturbateur, espoir naissant, coup de poignard, c’est calibré avec un ravissant classicisme littéraire, mais avec de la steel et un fiddle aux petits oignons.

https://www.youtube.com/watch?v=kVLwlRH5duA&list=RDkVLwlRH5duA&start_radio=1

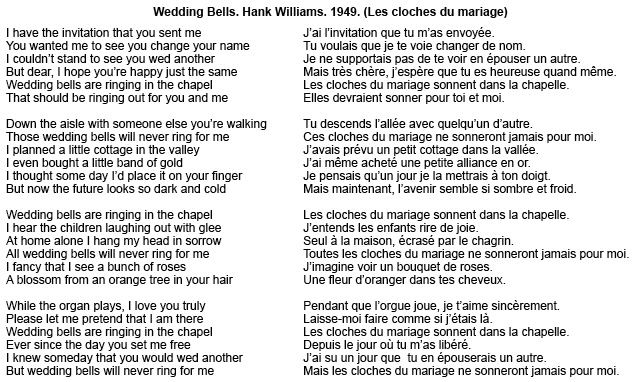

Dans sa quête inlassable de ce qui va mal tourner, le Honky tonk ne pouvait pas passer à coté de l’institution maritale. En bonne victime s’épanchant sur son malheur, le chanteur immergé dans la cérémonie pose comme une évidence le cadre attendu pour une tragédie qui, si elle est muette, ne manquera pas de provoquer compassion et identification chez l’auditeur.

Hank Williams Sr, en matière de conjugalité contrariée, vécut des années de souffrance auprès d’Audrey avant d’épouser, à la veille de sa mort, la fascinante Billie Jean qui sera veuve deux fois de suite de chanteurs célèbres. (Elle épousa Johnny Horton, peu de temps après le décès de Hank Williams). Il livre en 1949, pour l’éternité, un jalon du genre. Invité par celle qui devrait être sienne aux noces d’icelle avec un autre, le narrateur voit tous ses rêves s’effondrer, et on devine que cette noce est une très mauvaise surprise !

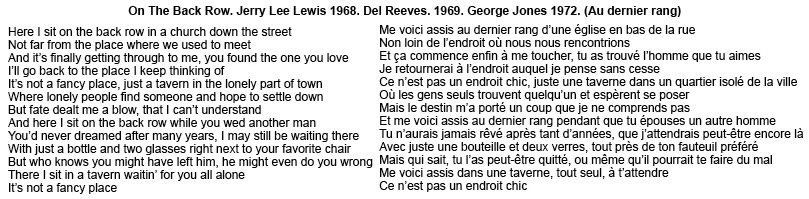

Cette image surpuissante d’un destin contrarié fut reprise avec talent par Jerry Lee Lewis et Del Reeves dans les années 60. Les fidèles de nos articles thématiques verront poindre le lien naturel avec notre production dédiée à l’alcoolisme, un pendant quasi obligatoire à ce type de situation, sans issue autre que l’autodestruction sur laquelle nous reviendrons.

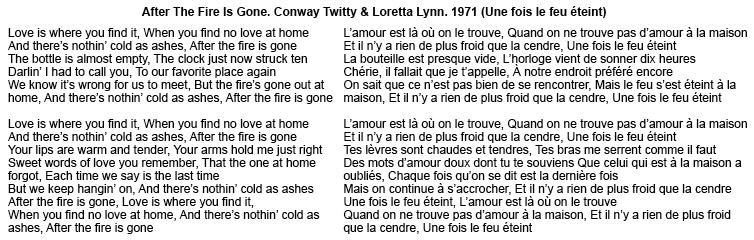

Une petite pépite de perversité et de dilemme absolu surgit au milieu de l’album, pourtant marqué dans sa production par une certaine sophistication lorgnant vers le crooning urbain, la littérature folk, avec un Big band à l’appui sur un album de Lyle Lovett sorti en 1986. Lyle sait exactement dans quelle filiation il s’inscrit avec ce titre, une orchestration on ne peut plus proche des Ray Price ou des George Jones de la grande époque, à savoir les années 60. Un triangle de misère et de trahison, où la déception le dispute à l’amertume. Tu aimes le dépit et les situations inextricables ? Tu es ici chez toi !

Conway Twitty (Harold Jenkins pour l’état civil), débuta comme chanteur de rockabilly, avec un beau potentiel vocal presleyen, avant de bifurquer vers le Nashville sound le plus chargé en glucose. Il reste connu pour des duos à succès avec Loretta Lynn. Leur relation resta strictement amicale et professionnelle, en dépit de toutes les horreurs étalées dans leur répertoire commun. Décédé précocement en 1993 à 59 ans, Conway incarnait un stéréotype qu’il était de bon ton de mépriser dans les années 70-80 quand on faisait partie de générations plus jeunes. Celui du daron en crise de la quarantaine puis de la cinquantaine : bariolé dans des nudies colorés à la bombe de peinture, coiffé par une version décadente de la banane fifties, avec force gel et laque, empesé par les kilos ! Difficile de croire à cette image de crooner tourmenté construites sur trois décennies. Pourtant, à l’instar des duos Tammy Wynette & George Jones, Porter Wagoner & Dolly Parton, Carl & Pearl Butler, il reflétait à merveille les états d’âmes de son auditoire.

Conway Twitty pousse le bouchon encore un peu plus loin avec Linda On My Mind, une confession à cœur ouvert du gars qui se retrouve inextricablement le cul entre deux chaises. Certes, Racine a posé dans la littérature française du XVIIème siècle la forme classique de la tragédie, avec destin fatal, dilemme insurmontable, expression en alexandrins de longs brames d’êtres d’exception rongés par la culpabilité. Toutefois, le père Twitty ne se défend pas mal dans cette évocation des tourments silencieux. Ainsi est dépeint un être fragile, jouet de ses pulsions et de ses passions.

Difficile de choisir dans la pléthore de productions qui traitent de la rupture. Une fois de plus Conway Twitty expose avec brio un splendide panaché de culpabilité assorti de nostalgie. Trop jeune, trop con, trop tard. John Hughey, le pedal steel guitariste, en fait de trop dès son introduction. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

https://www.youtube.com/watch?v=cBbDQCcpb5M&list=RDcBbDQCcpb5M&start_radio=1

Nous proposons de clôturer la trilogie Twittienne avec une évocation amère de l’adultère. Tout y est : regret, amour perdu au carré, tentative vaine de ne pas prolonger le supplice. C’est sans issue.

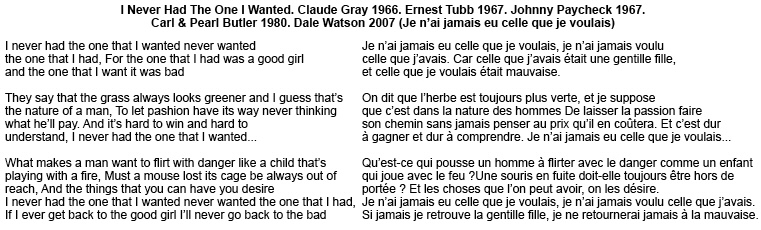

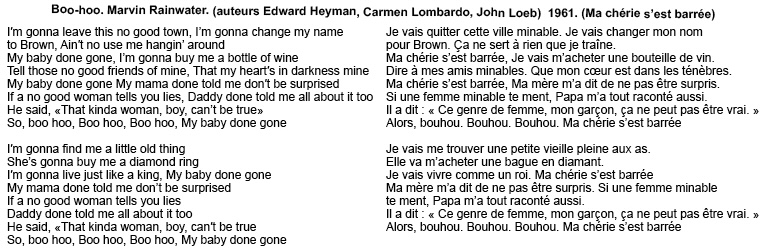

Lorsque le protagoniste échappe à la solitude, à la trahison au profit d’un autre, ou à l’indifférence, la suite ne devrait être que vallée de roses et tendresse. Il n’en est rien : Claude Gray pose avec un cynisme désabusé l’erreur de casting. Le narrateur sait plaire et séduire. Mais le résultat est aussi catastrophique que le râteau fatal qui frappe ses congénères piégés dans la solitude. On remarquera que l’universalité du thème permet à la chanson d’être reprise sur au moins cinq décennies par des pointures du motif ! En 1966 on est en droit de s’interroger sur ce qui définit la “good girl” et la mauvaise. La conformiste ménagère pré-1968 est-elle meilleure que la créature émancipée ou toxique ? Nous laissons à des sensibilités plus déconstruites le soin de gérer cette contradiction à la source du mal qui ronge l’interprète.

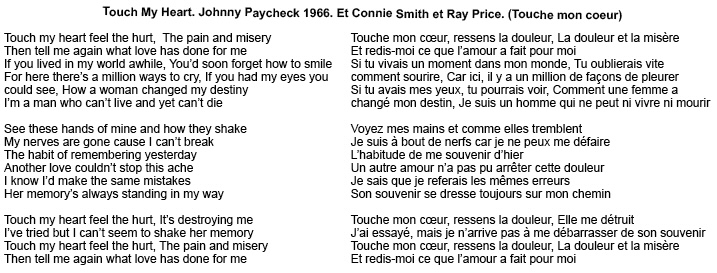

Nous savons désormais que l’amour produit de la souffrance par son absence, et par sa présence. Il est temps de contempler l’état de ceux qui en déplorent la perte. Là non plus, nous n’allons pas faire dans la demi-mesure. Dans ce registre nous ne pouvons que répéter l’indispensable consultation des œuvres de George Jones et Johnny Paycheck des années 60, où un point culminant semble avoir été atteint. La rupture et les affres qui résultent de l’impossible cicatrisation donnent à voir des êtres cabossés sur la pente fatale. Incapables de sortir du trauma.

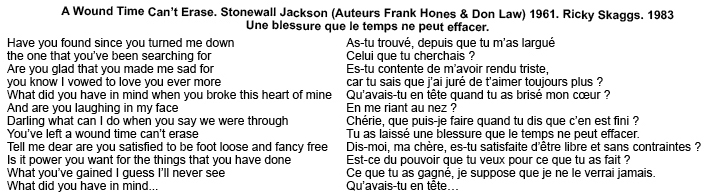

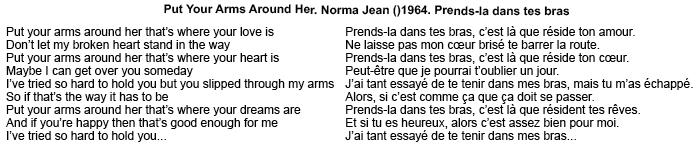

Un motif récurrent souvent traité est celui de la peine cachée, de la tentative naturellement vaine de faire bonne figure. Peine perdue ! Norma Jean illustre une variante digne et sacrificielle. La défaite, le remplacement sont actés, sans espoir. Une version plus rare existe interprétée par Bob Morris, bassiste de Buck Owens.

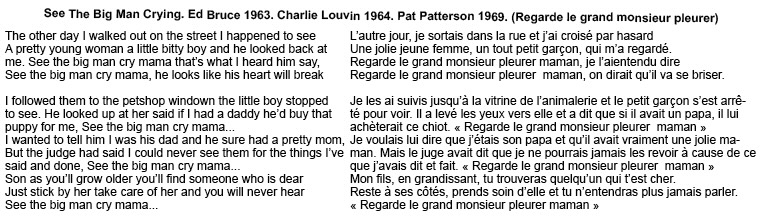

Certes, la perte de la femme aimée est cause de tous les malheurs, mais on peut encore pousser le curseur en associant celle de l’enfant né de cet amour perdu. La chanson use et abuse de figures larmoyantes : le père qui tombe par hasard sur madame et le petit, le tout lors de l’achat avorté d’un chiot (!). Une surdétermination étrangement déstabilisée par une inquiétante et ambivalente référence au passé criminel ou délictueux du narrateur. Il n’y a plus rien à quoi se raccrocher.

Je confesse ici une fascination personnelle pour la version de Pat Patterson, militaire au physique improbable qui se fit plaisir en enregistrant une série de titres sans succès commercial consécutif et redécouvert par l’excellent blog radio “If that aint country”.

https://www.youtube.com/watch?v=sBpsFNSsKLs

Si la cohorte des petits êtres fragiles, qui ont enregistré du Honky tonk et quelques perles languissantes de Nashville sound tardif décadent, forme le gros des troupes en peine de cœur, nous ne remplirions pas honnêtement notre rôle pédagogique et illustratif sans conclure par trois pépites de méchanceté revancharde.

La première est un rockabilly exceptionnel qui annonce avec trois décennies le punk rock avec un fabuleux break de guitare de Link Wray. La deuxième, un joyau extrait de la poignée mythologique des premières sessions Sun de Johnny Cash, la troisième aurait pu mettre Sandrine Rousseau en coma dépassé. Heureusement pour elle, il y a peu de chance que les œuvres de Waylon Jennings accèdent un jour à sa playlist.

Il ne suffit pas aux interprètes de conter leur malheur : celui-ci réclame vengeance et réparation. On notera toutefois que dans le genre musical qu’est la Country Music, trop souvent perçu comme machiste et superficiel, les “fluctuations de la fesse et du cœur » (comme disait Michel Audiard), expriment en grande majorité une extrême sensibilité, une fragilité assumée que nous trouvons aussi à ce niveau lacrymal sans filtre dans la littérature française du XVIIIème siècle.

https://www.youtube.com/watch?v=1ifbU-sR_go&list=RD1ifbU-sR_go&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=HXCuoYs0MSM

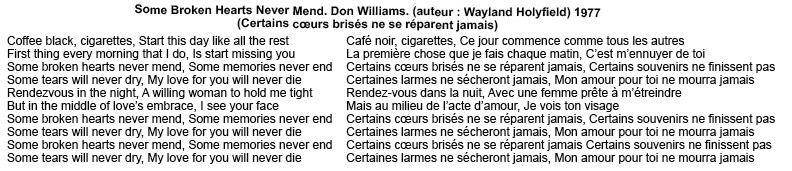

La conclusion impossible de ce parcours thématique sera laissée au “gentil géant” Don Williams, admirable artiste qui sut, dans les années 70, concilier succès commercial et production d’une forme très personnelle de Country Music, conjuguant les arrangements disco avec tout l’héritage dans des albums fignolés avec une grande finesse. Plaisant aussi bien aux hippies qu’aux rednecks, adulé par Eric Clapton, qui le reconnaissait comme son chanteur préféré, il connut avec ce titre une belle brèche dans les classements pop sans renier son identité.

Nous souhaitons proposer à nos lecteurs une piste de réflexion pour conclure sur cette thématique. Dans les années 40 et 50, si les affres de la passion, comme à toutes les époques, sont bien présents, ils sont concurrencés et bridés par d’autres préoccupations collectives. La misère consécutive à la crise de 1929, les guerres traitées dans un précédent article, et un puritanisme qui limite l’expression, sauf pour les régions où le Western Swing fait fi des conventions dès les années 30. Le Rockabilly se construit sur la jouissance et l’urgence juvénile de vivre le moment présent. Et c’est probablement cette génération adolescente, à la fin de la seconde guerre mondiale, celle qui lance la consommation massive de 45 tours et de divertissements industriels, qui, en vieillissant, va trouver dans l’obsession des années 60-80 pour les vicissitudes sentimentales dépeintes par la Country Music, le reflet de ses expériences de vie et crises intimes. La crise de la quarantaine se rit des festivités des teenagers, et réciproquement. Dans cette optique, les alternatives que furent le Country rock et le Rock sudiste, bien plus que le mouvement Outlaw, proposaient d’autres sensibilités aux plus jeunes. Fin 80, début 90, le néotraditionalisme va rebattre les cartes pour réactiver ces thèmes, avec naturellement l’émergence parallèle de nouvelles alternatives, Nashpop, Americana, Punktry… © Eric Allart. Août 2025