par Eric Allart

Cette analyse ne prétend pas porter sur la valeur cinématographique du film Elvis réalisé par Baz Luhrmann. Elle s’attache seulement à traiter quelques éléments identifiés et contextualisés du film, à les confronter à la réalité historique et en tirer le constat d’une représentation faussée par l’ignorance et les préjugés. Cela fait plus de quarante ans que l’écosystème de la musique Hillbilly, au moment de l’émergence du Rock and Roll, est au cœur de mes obsessions, à savoir de mes activités de collectionneur, d’auteur et de musicien amateur. C’est donc uniquement sur ce point précis que porte mon propos, par Eric Allart.

Les dix premières minutes du film offrent un tableau coloré (peut-être trop) de 1955 dans le sud des Etats-Unis, à Texarkana, dans un cirque itinérant, puis au Louisiana Hayride de Shreveport, une salle de concerts couplée à une station de radio, concurrente dans le sud de la station WSM, qui portait sur les ondes les programmes diffusés en direct du Grand Ole Opry de Nashville.

On voit brièvement Hank Snow interpréter A Fool Such As I, sorti en 1952. Puis l’odieux Colonel Parker, joué par Tom Hanks, discute avec Hank Snow et son fils Jimmie Rodgers Snow de l’émergence d’un jeune phénomène : un gamin qui est adulé par les Blancs et les Noirs. A la suite de quoi on retrouve les membres du cirque ambulant discutant sous la tente. Snow fait la gueule, il intime à son fils de couper le 78 tours qu’il écoute ; “Moi j’entends des rythmes nègres”. C’est donc avec un rictus désapprobateur que Snow découvre That’s All Right interprété par Elvis Presley, Scotty Moore et Bill Black, alors encore sans batterie. Avec un double implicite : Hank Snow est raciste et ce qu’il entend est trop “noir”. Hummm…

Curieuse remarque pour un artiste qui a été un des premiers à injecter massivement du boogie et du blues dans toute sa production dès les débuts de sa carrière. Canadien natif de la Nouvelle-Ecosse, Hank Snow est un disciple de Jimmie Rodgers, le blue yodeler, qui enregistra dans les années 20-30 des Blues, parfois même en compagnie de Louis Armstrong. S’il fut grimé en blackface lors d’un minstrel show pour une unique prestation à ses débuts, le fait ne prouve en aucune manière une idéologie raciste. Je renvoie mes lecteurs à un article paru sur la question : Les noirs et la Country music (Le Cri du Coyote. n° 166, septembre 2020).

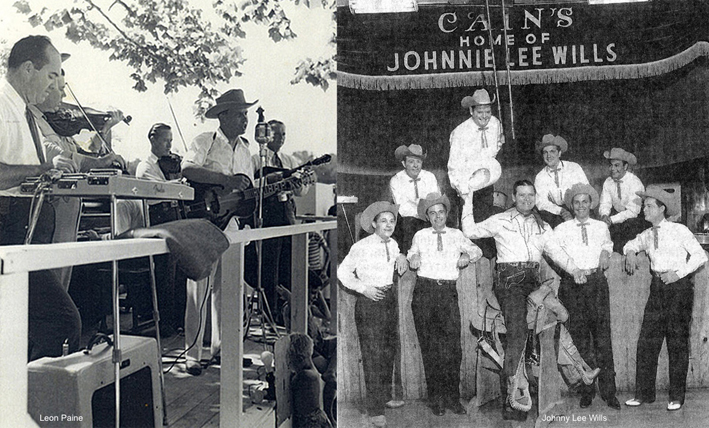

A l’instar des frères Delmore ou d’Arthur Smith, il pratiqua dès la fin des années 40 des hillbilly-boogies en trois accords, assurant lui-même des breaks de guitare universellement reconnus aujourd’hui comme du proto rockabilly. Ecoutez I’m Movin’ On, resté 21 semaines numéro 1 des ventes country ou Golden Rocket, sans parler de Music Making Mama From Memphis Tennessee. T’en veux du rythme nègre ? Mais ça fait un moment que Hank en écrit et en pratique ! Syncope, mélodie, slap bass, riffs. Et le public, blanc ou noir, apprécie ça…

Et l’examen de l’œuvre ne s’arrête pas là : en 1951 avec The Rhumba Boogie, ce sont des rythmes cubains qui se mêlent au Hillbilly boogie. La remarque raciste prêtée à Hank Snow est donc inepte et contredite par les faits. D’autant plus que c’est Hank Snow lui-même qui demande à ce que le trio d’Elvis fasse sa première partie à Saint Louis en octobre 1955. Il lui ouvrit aussi les portes du Ryman Auditorium de Nashville, le temple du genre. Elvis maltraité par les tenanciers (et non pas par le public) en concevra une grande souffrance.

Mais l’entreprise de salissure du personnage ne s’arrête là. Choqué par ce qu’il a vu et entendu lors du passage d’Elvis au Hayride, dans le film il déclare à Parker : “Je vais passer toute la nuit en prière”. Or, rien dans sa biographie ne peut justifier cette image bigote : orphelin de père très jeune il est élevé et martyrisé par ses grands-parents avant de vivoter dans les années 20 comme marin-pêcheur, exploité, il est marqué par une fortune de mer qui le poussera à chercher dans la musique un destin moins dangereux. En émule de Jimmie Rodgers, il chante l’adultère, l’inconstance, l’alcool, le vagabondage, pas spécialement un registre puritain. Dans les années 40 il est impossible qu’il ait échappé au torrent de violences, de crimes, de dépravation morale relatées tant par le Western Swing que par le Honky tonk, genres musicaux déjà honnis par les puritains.

Mieux encore, il partage dans le film des tournées avec une programmation d’artistes comme Charlene Arthur, pionnière de l’émancipation féminine, infiniment plus transgressive que le jeune Elvis, tant par son registre que par son attitude sur scène. Si le répertoire et les attitudes d’Elvis en 1955 l’avaient poussé à prier toute la nuit pour sauver son âme, Charlene avait dans sa musette de quoi le faire entrer dans les ordres ! Cette figure du bigot est donc une fois encore contredite par les faits.

Hank Snow semble, toute la durée du film, être en symbiose totale avec Tom Parker. Pourtant, voici ce qu’il dit du personnage quelques années plus tard :« I have worked with several managers over the years and have had respect for them all except one. Tom Parker was the most egotistical, obnoxious human being I’ve ever had dealings with. » (“J’ai travaillé avec plusieurs impresarios au cours des ans et j’ai eu du respect pour tous sauf un. Tom Parker était le plus égoïste, le plus odieux être humain avec lequel je n’ai jamais été en affaires »).

Le bilan est accablant : prétendu raciste, bigot et complice dans le film, la figure représentée n’est pas seulement fausse, elle relève de la diffamation. Cette stratégie vise à simplifier, à réécrire l’Histoire avec un biais racial et christique qui projette sur le jeune Elvis exclusivement des dynamiques qui lui préexistaient.

L’hybridation musicale au-delà des barrières ségrégatives existait depuis au moins les années 1920. Massives. Attestées. Enregistrées.

La réalité n’est pas la cristallisation de tout sur un artiste messianique à un instant T. Si le phénomène fait l’effet d’une bombe, si Elvis marque bien un tournant historique, ce que personne ne peut nier, c’est par l’émergence de facteurs dont ni lui, ni Tom Parker ne sont responsables.

Les générations de petits Blancs antérieurs avaient eu droit à la crise de 1929, à la Seconde Guerre Mondiale, dans un monde sans télévision, pré baby-boom, où le teenager n’était pas le cœur de cible d’une Amérique consumériste de masse en pleine expansion.

Voix exceptionnelle, physique avantageux, gommage des traits les plus rustiques de l’héritage, voilà ce qui va permettre à Elvis d’apparaitre comme sorti de nulle part à un public américain urbain d’abord, puis au reste de la planète. Pour les gens du Sud, Noirs comme Blancs, il s’inscrit dans une longue tradition. Il en est le produit. Hank Snow le savait. Tout comme les véritables amateurs des musiques qui irriguèrent son inspiration et qu’il reconnut lui-même toute sa vie.

C’est pourquoi la vision tronquée et malhonnête de ce qu’était alors le foisonnement de la Country Music, dans son incarnation tordue par la caricature d’Hank Snow, est mensongère. © (Eric Allart, avec la précieuse érudition presleyenne de David Phisel).